孙慰祖(上海博物馆)

马王堆汉墓出土印章、封泥的特点在于:它至今仍是汉代考古中时代序列处于最早,同时构成官私印和封泥最完整组合的一批资料。因为这两个条件,它的意义就不仅在于直接揭示墓主的身份,而且对于探究西汉早期官印制度的形成及其具体内容也带来了许多特殊的信息。虽然有关学者对此墓所出印章已有重要而正确的研究结论,但可再申述的内涵和以前未能认识的问题,我认为仍然存在。

为了便于梳理问题,先将三墓所出印章、封泥汇总如下:

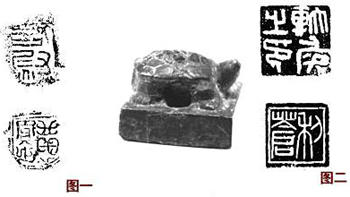

一号墓 出“妾辛追”木印1枚,“字迹清楚的封泥”30枚,其中“轪侯家丞”27枚,“右尉”2枚,“□买之”1枚;(图一)

二号墓 出“长沙丞相”、“轪侯之印”龟钮鎏金铜印各1枚,“利苍”玉印1枚,未见封泥;(图二)

三号墓 尚存“有文字的封泥7、8枚,除一个文字不同(但残缺不全)外,其余均为‘轪侯家丞’”。[1]

一号墓中“□买之”封泥,文字为鸟虫书的简化形态,汉私印中多见。我认为首字即是“黄”字,拙编《古封泥集成》已释“黄买之”。《汉印文字征•十三》有“中黄寿印”,黄篆作“”,两者上部构形相同。封泥下部略残,但按主体结构显然不能另属他字。

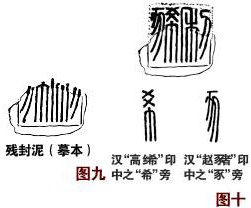

三号墓所出“一个文字不同”、“但残缺不全”的封泥,以前未发表图片。由于湖南省博物馆提供的帮助,2002年8月29日我据实物上残留部分结构进行了复原,已释出为“利豕希”二字。释文征询了当时在场的陈松长先生的意见,他亦认同这一结果,其后来馆考察的李学勤先生也表示了肯定的看法[2]。

如此,则三墓出土印章、封泥遗存的二处释读问题均已解决。

围绕上述材料,我所要进一步探讨的是以下几个问题。

“利苍”的秦印风格渊源

关于利苍玉印,王人聪先生先已指出,“四周加有边栏,是秦印的特点,但其字体却摆脱了秦篆圆转的书风”[3],这是入木三分之论。我要补充的意见是,“利苍”玉印的制作应在印主生前,而与同出作为明器的“长沙丞相”与“轪侯之印”所反映的风格存在一个不小的时间跨度。

“利苍”虽不作通常所见秦印的田字界格,但仅加边栏的印式却是秦统一以前已经存在的古风,具体可作比较的是秦昭襄王时期的“泠贤”玉印(图三)[4]。新出秦官印封泥中也有一些同样的印式,值得注意的是其中如“寺工丞玺”、“丰玺”等出现“玺”这一自铭[5],这是统一六国前的印制,则也说明加刻边栏而不施界格的印式出现较早。“利苍”的文字风格,显然大大晚于“泠贤”,但仍具秦篆的某些体势特点也是不容置疑的,如“利”字即是秦篆的典型书法,它与“长沙”、“轪侯”两印文字存有较大的距离。再看复原后的“利豕希”(原印可确认为玉印,说见后)文字和沅陵侯墓所出“吴阳”玉印(图四)[6],结体已臻平正端严,排列匀满,两相比较更有隔世之感。二号、三号墓的年代仅距近二十年,按照文字书风演化的规律,不足以出现如此遽变。从西汉印文递变的序列来看,我的看法是:“利苍”玉印的制作时代不晚于秦汉之际,在风格上更倾向于秦,在逻辑上是合理的。

利苍获封轪侯在惠帝二年(前193年)。他的政治活动处于由秦而汉的时期。利苍本是楚人[7],而其私印却表现出明确的秦式特点,与有的研究者指出的马王堆汉墓存在的其他秦文化因素相呼应[8],这一现象,除了时代环境的背景之外,可能还应当在讨论利苍个人政治经历时予以考虑。

“长沙丞相”、“轪侯之印”与西汉官印制度

“长沙丞相”、“轪侯之印”分别为官、爵印同时出土,又由于它的时代下限明确,对于探讨秦汉官印制度的衔接关系带来多方面的信息。

从目前的秦汉封泥、印章资料和文献记载中,我们已可获得汉官印制度形成的大致脉络及其主要内容[9]。“长沙”、“轪侯”两印所揭示的问题是:

首先,汉初君侯印承袭秦制,确定了钮式等级标志,即使用龟钮,但改银为金。秦代存在龟钮官印,来自于实物证明。扬州市博物馆藏有一“武信君印”,上海博物馆藏有“广平君印”(图五),两印均为龟钮银质,形制及文字风格完全相同,印属秦系在今天看来已无庸辩说[10]。上海博物馆另藏有“琅左盐丞”铜印,亦是龟钮。当然,秦时封君印的形、质尚有不稳定性,如北京故宫博物院藏“昌武君印”为鼻钮铜印。由利苍两印提示,西汉之初即顺接秦制,以龟、鼻钮作为官印的基本等级规格确定下来。在秦汉印系中,官印的这一等级标志一直沿袭到南北朝。

其次,汉官印制度在实行过程中也出现了变革。汉初官印即取消界格,应当视为在实际施用中需要区别前朝官印而作出的变动。此外,我们在文献上获知西汉早期一次变革的内容是,景帝三年后,随着王国官吏置除权限的重新划分,诸侯王命官限制在秩级四百石以下,则颁制官印的界限也相应调整,这是官印管制权的变化[11]。马王堆所出“长沙”、“轪侯”两印以实物印证了此次变革在形、质上的反映。这一点王人聪先生也已指出:“‘长沙丞相’为鎏金印,表明诸侯王国丞相所佩的官印在吴楚七国之乱以前也是黄金印”[12]。那么和《史记•五宗世家》记太史公曰“高祖时诸侯皆赋,得自除内史以下,汉独为置丞相,黄金印。……自吴楚反后,五宗王世,汉为置二千石,去丞相曰相,银印”的情况是吻合的。

再次,西汉初官印在形制上也承接秦代。鼻钮官印实例较多,无庸赘述。“长沙”、“轪侯”两印连接了从秦到汉龟钮形制的演变缺环。两印形制的主要特征是:1,龟钮形体狭长,龟形低伏;2,印台较薄,在西汉官印中处于低值。这两点,从整个魏晋南北朝官印龟钮的形制变化来看,是根本性的时代标志。显然,两印与秦“广平君印”一脉相承,下接确知时代下限的徐州出土的“楚都尉印”[13]、“宛朐侯”[14]及传早年山东出土的“石洛侯印”[15],串连起自西汉吕后时期,中经景帝、武帝,再到西汉晚期的龟钮形态演化序列。这一序列的形成,对于传世甚至出土官私印的断代,提供了形制学依据。

两种“轪侯家丞”封泥

一、三号墓均出有“轪侯家丞”封泥,但一号墓存在两种略有不同的印文。

《马王堆一号汉墓》发表的图片中可以看出存在笔画相异的两种“轪侯家丞”。在1990年《中国长沙马王堆汉墓展》图录中,再次出现出于两枚印章所抑的封泥。我认为这是比较重要的信息。2002年8月,承蒙陈松长先生及保管部邓秋玲女士帮助并提供原始记录,我对一、三号墓所出封泥实物作了观测调查,得以进一步证实一号墓出土的“轪侯家丞”封泥确实存在两种印文。

汉制列侯置家丞一人,《后汉书•百官志》:家丞“主侍侯,使理家事”。汉代主要是实行官职印制度,一官一印。同时出现两种印文的“轪侯家丞”封泥,亦即表明同时存在两枚官印。顺理成章的结论是,一号墓主人死时存在两员“家丞”。

如果深入分析,两种印文存在一定的时代风格的差异,我们将它们分别标为A、B两式。A式(图六)中“家丞”二字含有早期的因素,而B式(图七)中“丞”字末笔已线条化,与A式呈肥笔是明显的对比。B式“家丞”二字同于文帝时期的“女阴家丞”封泥与“馆陶家丞”印章(图八)[16]。这种细微风格差距,似乎也对应了先后两代轪侯的年代间隔。我还了解到,一号墓中所出大多为A式,而三号墓仅见B式。这样,两者的早晚关系也就进一步得到印证。

根据这样的材料和分析,我随之可以提出的看法是,在一号墓封泥中占多数的A式“轪侯家丞”乃属第一代轪侯利苍,B式则属第二代轪侯。一、三号墓主是明确的母子关系,则两代家丞同时共存原因,可以作出这样的解释:利苍虽早夭,然其夫人尚在,仍须家丞侍理,嗣侯既立,是为太夫人;嗣侯亦得依制置家丞一人。列侯家丞,《百官志》明确说是属于家臣。所以它不同于行政官吏,后者才必须是唯一的。

家丞“主侍侯”,汝阴侯墓出土“女阴家丞”封泥,是列侯家丞料理葬事的一例;三号墓“有文字的封泥”中出现了6、7枚“车大侯家丞”(没有文字的可能原本有字而年久剥落),这个比例也启示我们,主理葬事的是家丞,所葬者是他的主人。三号墓中还出现了一支写有“十二年二月乙已朔戊辰家丞奋移主君”文字的木牍,明白地记录了家丞的名字及与所葬者之间的关系;《汉书•高惠高后文功臣表》记载的第三代轪侯又与墓葬年代条件不符,也与傅举有等先生揭示的随葬品特征亦难以契合,则三号墓非第二代轪侯利豕希莫属。

“利豕希”封泥

第二代轪侯利豕希,见于《史记》、《汉书》记载。

《长沙马王堆二、三号汉墓发掘简报》所报道的一枚“残缺不全”的封泥置于封检(封泥匣)中,上半文字主要结构部分残失(图九)。根据过去我对上海博物馆所藏残损封泥复原的体会,有些结构、笔画虽仅存局部,但它只能与某一偏旁对合,可以搜索出相应的部首,通过排除法筛选出残存结构所限定的对象[17]。此件残封泥即是根据右侧、左侧的弧笔在小篆中所限定的部首写法作出延伸,然后再对其另半结构进行搜索、拼对后同样作出延伸,最后完成复原的(图十)。复原后的印文在笔形、结构组合上具有唯一性,因而是确定的。

进一步可以推定的是,抑捺此枚封泥的乃是一枚玉印。西汉玉印文字布局、线条形态均有其特殊风格。我在《古玉印概说》中已有论列[18]。其笔画多出于砣治,因而凹腔与铜印不同,呈U形,抑出封泥正好相反,故特征明显。玉质私印虽不必为王、侯所专有,但值得与其地位联系起来考虑。这也是考古发现已经显示的现象。

由两种家丞封泥既已推出三号墓主为第二代轪侯,复原的“利豕希”印文又与《史记》、《汉书》所记载侯名相合,则墓主身份的结论应该已是水落石出。当然,出现墓主本人所抑的封泥,意义不等于出现印章。对此我的看法是,封护的物品上抑捺“利豕希”封泥,是死者的生前行为,埋葬时所封物品被安置于墓室中。这样的情况还有考古发现的例子,广州象岗南越王墓亦出土抑有墓主名字“目末”的一件封泥,而这枚印章同样未在发掘中出现[19]。

三号墓主的争议已持续二十多年。最早主张为利豕希的傅举有先生以及刘晓路先生已从棺制、随葬器物规格与特征、木牍上所书“家丞奋”文字、墓主年龄等方面作了充分论证[20]。陈松长先生又从汉代丧服制度方面论述木牍纪年与《汉书》所载利豕希卒年之间差异的缘由[21]。封泥文字的明确信息与此组成了完整的证据链。

“右尉”的归属

一号墓出土“右尉”封泥2枚。“右尉” 是轪侯国的官属,还是轪侯的家臣,研究者意见颇不相同。陈直先生认为系前者[22]。而主张属于后者的意见,理由是“右尉”为半通印,与县(侯国)长吏的官秩不合[23]。

如果不考虑时代背景和其他因素,简单地将半通印与百石以下官秩对应起来的话,按照汉代左、右尉的官秩,根本上就无法解释右尉何以使用半通印这一现象,而不仅仅是一个属于侯国还是家臣的问题。

左、右尉都是令长的佐官,无论中央还是县(侯国),这一关系是明确无疑的。列侯的家臣与侯国官属本非一个系统,前者为侯的家官,以家官的职能,无须置尉,更不用说置左、右两尉了。后者为侯国的行政官吏,在秦代即自成系统。所以汉初列侯可以不就国,由侯国的行政长官“侯相”(由县令长所改)管理,原县的丞、尉作为佐官也必然存在,因为它们的职能并不能由侯相一人代替,《汉书•百官公卿表》只及“改所食国令长名相”是略举大分而已。汉早期封泥中所见的“广侯邑丞”、“赤泉邑丞”、“衍侯邑丞”等便是侯国有丞的标志[24],为了区别于一般县丞,故印文曰“邑丞”,凡单字地名并出现全称侯名。在西汉晚期和东汉,则出现了更加明确的“宁阳国丞”[25]、“复阳国尉”[26]。新莽的侯国,也将县令、长、丞、尉分别改为“相、徒丞、空丞”等。以此实物资料上反映的信息,可证上述推论是成立的。

近年西安相家巷出土的秦封泥,为我们梳理半通印的性质提供了线索。

这批秦封泥中,半通印文见有“泰行”、“太宰”、“祠祀”、“泰官”、“泰内”、“中官”这样一些列卿属官,也有县印(当是县署印),而同样的官名又出现在通官印中[27]。按照汉代的官秩,它们都在四百石以上。而秦印中又有不少乡亭之印,使用的却是通官印。这就告诉我们,在秦代,通官印和半通印的官秩界限尚不严格,同时也存在另一可能,即半通印是作为一种如同后来官署便章性质的印记,在一般程序甚至对内使用的。汉代仍然存在县印而用半通形的,如“蓟丞”、“莒丞”、“丞”,也有如“少府”、“中尉”等秩级颇高属于中央或王国官属的半通印[28],这些印文的时代都属西汉早期。半通印大体上作为低级小吏的官印规格,当在西汉中晚期才形成。因此,一号墓“右尉”应当从这样的角度出发作出分析,即:它与官秩无关。

所以,新出资料也进一步支持了一号墓所出“右尉” 应当归之车大国,或者长沙国的其他县(侯国)。“右尉”封泥所封之物,当然也就自当另属。

马王堆汉墓发掘至今已经三十年过去。这中间,古玺印、封泥的出土资料有了许多新的积累,对秦汉官私印的文字与形制、秦汉官印制度的研究也取得了新的成果。在此基点上对一、二、三号墓出土印章和封泥进行一次再思考,部分结论与过去有所不同也是合乎认识规律的。由印章、封泥文字研究获得的发现,已经触及到马王堆汉墓研究的有关重要结论。这些发现如能有助于人们对某些延宕至今的问题形成共识,则也表明了进一步整合马王堆文物所涵蕴的多学科信息的意义所在。

注释:

[1]三墓所出印章、封泥的情况,见湖南省博物馆、中国科学院考古研究所:《马王堆一号汉墓》,文物出版社,1974年和《长沙马王堆二、三号墓发掘简报》,《文物》1974第7期。

[2]2002年10月30日,我在北京参加《中国文化与文明》丛书作者会议期间,李学勤先生特地向我表示,他认为我对三号墓封泥的释读是对的。

[3]王人聪:《长沙马王堆汉墓出土玺印与封泥略说》,湖南省博物馆编《马王堆汉墓研究文集》,湖南出版社,1994年5月。

[4]杨白:《从出土秦简帛书看秦汉早期隶书》,《文物》1978年第2期。

[5]中国社会科学院考古研究所汉长安城工作队:《西安相家巷遗址秦封泥的发掘》,《考古学报》 2001年第4期。

[6]湖南省文物考古研究所、怀化市文物处、沅陵县博物馆:《沅陵虎溪山一号汉墓发掘简报》,《文物》2003年第1期。

[7]刘晓路先生考定利苍为楚国贵族后代。见《马王堆汉墓杂考》,《湖南省博物馆文集》第四辑,《船山学刊》杂志社,1998年4月。

[8]见郭德维:《试论马王堆汉墓中的秦文化因素》,同3。

[9]关于汉官印制度形成的几个阶段及其主要内容,笔者在《中国古代封泥》,上海人民出版社,2002年12月一书中有所论述,可参见。

[10]两印考释见拙撰《西汉官印封泥分期考述》,《上海博物馆集刊》第6期,上海古籍出版社,1992年。

[11]拙撰《西汉官印封泥分期考述》一文中对汉代命官与授印的关系作过初步探讨,可参见。

[12]同注[3]。

[13]狮子山楚王陵发掘队:《徐州狮子山西汉楚王陵发掘简报》,《文物》1998年第8期。

[14]徐州市博物馆:《徐州西汉宛朐侯刘墓》,《文物》1997年第1期。

[15]此印金质,今藏中国历史博物馆。考释及图版见拙编《两汉官印汇考》,香港大业公司、上海书画出版社,1993年。

[16]“女阴家丞”出土于阜阳双古堆汝阴侯夏侯墓,夏侯卒年为文帝十五年。见安徽省文物工作队、阜阳地区博物馆、阜阳县文化局:《阜阳双古堆西汉汝阴侯墓发掘简报》,《文物》1978年第8期;“馆陶家丞”见于《共墨斋藏古玺印谱》著录,考释参见拙撰《西汉官印封泥分期考述》。

[17]参见拙撰《马王堆三号墓主之争与利豕希封泥的复原》,《上海文博论丛》第2辑,上海辞书出版社,2002年。

[18]收入《孙慰祖论印文稿》,上海书店出版社, 1999年1月。

[19]广州市文物管理委员会、中国社会科学院考古研究所、广东省博物馆:《西汉南越王墓》,文物出版社,1991年。

[20]傅举有:《关于长沙马王堆三号墓主问题》,《考古》1983年第3期;刘晓路:《马王堆汉墓杂考》,同7。

[21]陈松长:《马王堆三号墓主的再认识》,《文物》2003年第8期。

[22]陈直:《长沙马王堆一号汉墓的若干问题考述》,《文物》1972年第9期。

[23]同注[3]。

[24]见拙编《古封泥集成》卷二,上海书店出版社,1994年11月。

[25]同注[24]。

[26]见罗福颐主编:《秦汉南北朝官印征存》卷五,文物出版社,1987年10月。

[27]所举秦封泥均见文雅堂编辑:《原拓新出秦封泥》,2001年7月。

[28]同注[24]。