迄今为止,中国有确切纪年的历史可以上溯至公元前841年,即西周共和元年。为了解决夏商周断代问题,中国政府于上世纪九十年代中期决定启动“夏商周断代工程”,试图通过采用考古开发、文献解读和现代化的碳十四年代测定技术攻克这一难题。在不同领域的专家学者们的共同努力下,2000年11月9日,课题组领导和首席科学家们在北京正式举行“夏商周断代工程阶段性成果新闻发布会,从而给出了“三代”纪年的一个大概框架:

夏: 公元前2070年-1600年

商: 公元前1600年-1046年

西周: 公元前1046年-771年

当然,由于近百年来中国考古学取得的成绩,商后期到西周这段时间的年代区分比较详细一些,商前期至夏始年的年代确定由于文献记载的分歧和碳十四测年技术本身的误差范围的存在,还具有一定的不确定性。

然而,在国际汉学界,夏朝到底存在不存在?是神话还是历史?这些问题始终还都是疑问。在国内史学界,夏朝的文字在哪里?夏朝的都城在哪里?这些问题也在时时地困扰着相关的学者们。

笔者最近在《也谈古汉语系词的产生和发展》一文当中对于陶寺遗存当中的一个残破扁壶上的文字进行了识读,2007年6月22日晚上,笔者在阅读由李学勤主编、孟世凯副主编、詹子庆写作的《夏史与夏代文明》[1]一书的第四章时,突然受到启发,发现这个残破扁壶应该是大禹家族或国号相关的物品,那么,发现这个物品的地点附近就一定是早期夏人的主要活动区域,而陶寺附近发现的都城,应与大禹有关。

如果这些结论成立,那么,测定扁壶及其发现地的其他物品的碳十四含量,就有可能得到更可靠的夏始年的测年结果,关于夏朝的“神话说”就会破产,相关的历史文献的可信度就会大大提高。

(一) 为什么说扁壶是大禹的家族用品?

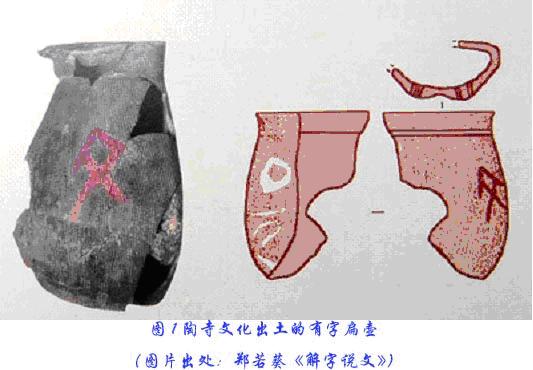

对于陶寺文化这个扁壶上的两个字,学界对于“文”字的释读早已没有疑问,但是,对另外一个“字符”的释读则自出土的二十多年来始终没有结果,一直被当作一个“原始卦象符号” [2]来对待。笔者认为,这个字是“是”字,用为“氏”,且早于“氏”,即应为“氏”的本字,字义来自古代先民的尊天崇日情节。[3]或者说,古人最早对于不同氏族的人们的区别就来自于“是”与“不是”的判断。

笔者注意到,《夏史与夏代文明》第四章引用了《大戴礼记•帝系》及《山海经•海内经》的两句话:

“颛顼产鲧,鲧产文命是为禹。”(《大戴礼记•帝系》)

“皇帝生骆明,骆明生白马,白马是为鲧。”(《山海经•海内经》)

这两句话当中的句读很有学问,大概是作者认为“鲧产文命是为禹”与“白马是为鲧”不可以断为“鲧产文命,是为禹”和“白马,是为鲧”,所以就没有加标点。笔者由于此前对“是”字的古义进行了研究,认为上古作为判断词的“是”在用于句首时是具有“代词+系词”的特点的,不是孤立的代词,所以,认为“是为禹”和“是为鲧”的句读方式是有问题的,现行的古汉语语法对于这一点的处理有误解,但是,像引文这样干脆不加任何标点,句意也是模糊的,所以,对此进行了进一步研究。

笔者感觉到,这里的“是”就应该释为“氏”。于是核对了笔者手头的《大戴礼记•帝系》原文:

少典产轩辕,是为黄帝。黄帝产玄嚣,玄嚣产蟜极,蟜极产高辛,是为帝喾。帝喾产放勳,是为帝尧。黄帝产昌意,昌意产高阳,是为帝颛顼。颛顼产穷蝉,穷蝉产敬康,敬康产句芒,句芒产蟜牛,蟜牛产瞽叟。瞽叟产重华,是为帝舜;及象产敖。颛顼产鲧,鲧产文命,是为禹。黄帝居轩辕之丘,娶于西陵氏之子,谓之嫘祖氏,产青阳及昌意。……娄鲧出自熊渠,有子三人:其孟之名为无康,为句亶王;其中之名为红,为鄂王;其季之名为疪,为戚章王。……[4]

笔者将这段文字当中的“是”标为蓝色;“氏”标为红色;“为”标为绿色,是为了便于比较说明的缘故。应该说明的是,笔者为了说明问题,只摘取足够数量的有代表性文句,引文有删节。从文中可以看出,“是”与“氏”是混用的,那么,这里就有这样一个必须解决的问题:到底是“是”从“氏”还是“氏”从“是”呢?这其实是一个古已有之的老大难问题。王引之认为“谓之嫘祖”一句的“氏”应该属于下文,即:“氏产青阳”之“氏”读为“是”,这就等于将“氏”(是)当作代词看待。俞樾认为,上文有“是为帝喾”、“是为帝尧”的用法,下文有“是为昆吾”、“是为参胡”的用法,本篇“是”字共出现十一次,都不假借“氏”字,为什么“是产”的“是”要假借“氏”字呢?因此,他认为这里的“氏”字应该上读(即放在所添加的逗号前面),称为“嫘祖氏”为好。该书的主要作者黄怀信先生认为,这个“氏”不必读为“是”,从而否定了王引之等人的说法,采用了俞樾的说法。

笔者以为,对于原文用“氏”的地方,明确其不为“指示代词”“是”是正确的,可是,对于其他地方的十一个“是”,确定其为“指示代词”就有很大问题。从作者的句读来看,显然是将“是”看作“指示代词”了,但是,正如笔者已经指出的那样,上古的“是”从来不独具“指示代词”的作用,而是在句首时起“代词+系词”的作用,那么,“是为”放在一起就有两个具有重复的“系词”系词功能的字同时出现,这显然是不合理的,因此,笔者的结论是:所有的“是”都应该“上读”,即文中所有的“是”都应该释为“氏”:

少典产轩辕是(氏),为黄帝。黄帝产玄嚣,玄嚣产蟜极,蟜极产高辛是(氏),为帝喾。帝喾产放勳是(氏),为帝尧。黄帝产昌意,昌意产高阳是(氏),为帝颛顼。颛顼产穷蝉,穷蝉产敬康,敬康产句芒,句芒产蟜牛,蟜牛产瞽叟。瞽叟产重华是(氏),为帝舜;及象产敖。颛顼产鲧,鲧产文命是(氏),为禹。黄帝居轩辕之丘,娶于西陵氏之子,谓之嫘祖氏,产青阳及昌意。……娄鲧出自熊渠,有子三人:其孟之名为无康,为句亶王;其中之名为红,为鄂王;其季之名为疪,为戚章王。……

现在让我们把目光移回到陶寺的扁壶上来:这两个字不是一个句子,而是一个词组,不可能为系词,说明这个“是”所起的作用与“氏”无异。从帝尧可以称为陶唐氏;帝舜可以称为有虞氏等来看,禹被称为文命氏也无可厚非。史书上关于“XX氏”的称法有些混乱,比如《史记》有“黄帝者,少典之子,姓公孙,名曰轩辕。”又说:“有土德之瑞,故号皇帝。”司马迁将“轩辕”称为“名”,而将“黄帝”称为“号”,说明人们在汉代就有将古人名号混淆的倾向。比如,对“少典”到底是人还是国号,汪照引《索引》曰:“少典者,诸侯国号,非人名也。”笔者以为,三代凡以“氏”(是)称谓者,都是古帝王的谥号,从《大戴礼记•帝系》上面的引文来看,凡不是帝王的,均不加“是”字,就说明了这一点。比如,对于禹的父亲鲧就没有加“是”,说明这其中是有分寸的。《史记》、《尚书》和《大戴礼记》等文献都认为禹“名”“文命”,这绝不是偶然的、毫无根据的。《山海经》曾经以神话的方式这样描写鲧和禹的治水过程:“洪水滔天。鲧窃帝之息壤以湮洪水,不待帝命。帝令祝融杀鲧于羽郊。鲧复生禹。帝乃命禹卒布土以定九州。”这里两次提到“命”,一次提到“令”(古“命”与“令”同源),说明“文命”不是禹的名字,而是谥号,即禹的后人在禹逝世之后,根据他的治水功绩和当时人们的信仰,用“文命”号之。许慎在《说文》中曾经以:“错画也,象交文”来解释“文”,被普遍理解为“文”字的笔画具有交叉的特点,像交错的花纹的样子。其实,这是可以商榷的,“错”通“措”,“错画”完全可以理解为“想方设法以达到某种目的”的意思。“象交”二字可以说明这一点:“象”是模拟、效仿的意思,交是托付的意思,因此“象交”就是“按照某人意旨完成某事”的意思。“文命”正是指大禹的一生按照“帝”的旨意完成了治水大业的意思。如此来看,传说中的“燧人氏”、“伏羲氏”、“神农氏”都是“谥号”,表明这几个人的历史功绩,而不是人名。王国维曾经提出过考古学的“二重证据法”,即传世文献与地下出土文物相互印证的方法,为学界所广泛接受,我们不妨探讨一下陶寺扁壶是否能够起到这种至关重要的作用。

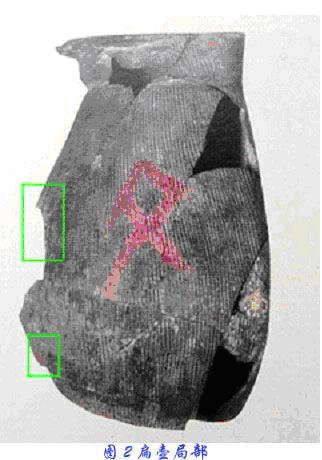

由图1可以看出,扁壶在“文”和“是”之间恰好破损,有一个比较大的缺口,我们完全可以推断这里可能丢掉了一个字:“命”。由于这个字处于扁壶的较窄的面上,接近颈部又有较长的斜面,这个字的位置有可能较“文”偏下。此外,甲骨文“命”与“令”为同一个字:“ ”,“文命”实际上有可能是“文令”。由于我们见不到实物,只能从照片做一点探讨,这就很有局限性,然而,这种探讨也是必要的。图2是图1的局部,用绿线圈起来的部分似乎存有红色笔画痕迹,而且,这个痕迹与“命”字右上和右下部分的笔画特点有一定的相关性。

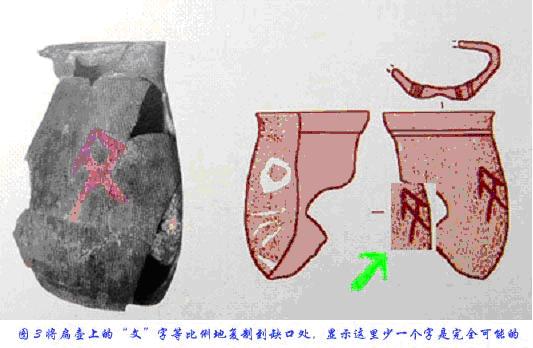

在图3中,我们将其中的“文”字以1:1的比例复制到缺口处,这样可以给我们一个大致的概念:我们说这里缺少一个字完全是可能的。

还有一点值得注意的是,如果扁壶上仅仅有两个字,写成阴阳文(有文章说“是”字也是“朱书”)似乎没有太大的必要;相反,如果它上面有三个字,为了区别多字谥号与表示“氏”的“是”字的区别,写成阴阳文就顺理成章了。

(二) 为什么说陶寺附近是大禹曾经住过的都城?

如前所述,中国有确切纪年的历史仅可以上溯至西周共和元年,所以,学界许多学者一度持有“东周以上无史”的观点。具体到一部“夏史”,则更是长期处于“传说”还是“信史”的混沌之中。甚至连历史上有否大禹其人也是有人持怀疑态度的。顾颉刚先生就曾经认为禹是九鼎上的一种动物,而不是人。

关于夏人最早的活动地域,也是众说纷纭。据《夏史与夏代文明》一书的介绍,关于这一点,学界目前至少存在五种不同的观点:豫西说、晋南说、山东说、东南地区说和四川说。占主流的观点是豫西说,这也是该书作者所赞同的观点,“其文献依据是:《逸周书•度邑》(《史记•周本纪》同):‘自洛汭延于伊汭,居阳无固,其有夏之居。’是指伊水、洛水之间。另外,依据文献‘禹居阳城’、‘禹居阳翟’说,前者考证为今河南登封告成镇(这里发现王城岗遗址,出土印上‘阳城仓器’戳记的陶器),而后者考证为今河南禹州市。考古学家认为:豫西一带分布着河南龙山文化和二里头文化遗址,它们都是属于夏文化性质。” [5]关于其他几种观点,因为离题太远,笔者不予介绍,有兴趣的读者可以阅读该书的有关章节。而对于晋南说,笔者将在本人的论证当中一并叙及。

陶寺位于山西省襄汾县境内,正是“晋南”地界。上世纪七十年代后期,中国社会科学院考古研究所等单位对襄汾陶寺遗址进行了发掘,获得许多重大发现。朱乃诚用“‘王者’风范”、“王气”等词汇来描述陶寺遗址墓主的地位,因为仅在“1978-1985年的第一个发掘阶段中就发现距今3950-4550年的墓葬1300多座,其中6座大墓(一说9座,可能发现有先后所致——笔者注)的随葬品,有鼍鼓、土鼓、特磬、列刀、彩绘陶器、彩绘龙纹陶盘、彩绘木器等大批礼乐器”。[6]苏秉琦指出,陶寺遗址就是一处古城,它所反映的社会发展水平是国内其他同时期遗址所难于比拟的。[7]

陶寺扁壶的年代当然也处于这个时间范围之中,如果我们能够证明这个写有“文(命)是”的扁壶就是大禹家族的用品,那么,夏代的发源地问题也就迎刃而解了。遗憾的是,笔者没有机会见到原物,手头的资料无法说明它确切的出土地点,是墓葬还是古城遗址?这一点非常重要。如果是前者,我们有机会证明这个墓就是大禹墓,而其他几座大墓则有可能是其他五帝当中某些大人物的墓地,这样,夏文化的起源问题就水落石出了。对于扁壶进行碳十四测年,则可以确定夏朝的大致起始年代,因为一般认为是启建立了夏朝,而不是禹。

以大半生时间致力于《尚书》研究的刘起釪先生是晋南说的积极倡导者,他以雄厚的训诂功底对“夏”、“华”、“华夏”、“夏墟”等重要问题进行了考证,针对许慎《说文解字》的“夏,中国之人也”,他以雄辩的论据说明“夏是冀州之人”,而且,冀州的原始地境在晋南。这个结论排除了许慎之“中国”的广泛概念,将最初的中国文化发源地集中在一个相对小的范围之内,这应该是符合四千年以前的实际情况的。他进一步论证夏人西起晋南,然后东进豫境,即夏文化的中心最早是在晋南,后来才扩展到河南西部地区。《国语•周语下》认为:“其在有虞,又崇伯鲧。”韦昭在注中认为,“崇”就是嵩山,所以许多学者据此采纳豫西说,刘起釪先生认为这是错误的,他根据高炜、高天麟、张海岱等学者的研究结果,肯定所谓的“崇山”不是嵩山,而是晋南襄汾东南的塔儿山。[8]

关于陶寺遗存的族属问题,高炜认为:“陶寺类型文化是黄河中游文化摇篮固有的古老文化的延续和发展。关于陶寺墓地的人骨鉴定,同样证明了这一点。”但是“目前的考古材料还不足以确定陶寺遗存的族属,但有些出土物为探讨族属问题提供了线索,其中以彩绘蟠龙陶盘最为重要。从出土情况看,龙盘的规格很高。” [9]这说明,对于陶寺遗存,大家都认为其不简单,有“王气”,但是唯一缺乏的就是文字方面的证据:这个或这些王者是谁?。

说起来,陶寺扁壶的出土也有二、三十年了,但是,由于长时间以来,“是”字没有被识别出来,严重影响了陶寺遗存族属问题的确定,而今,我们已经清楚这个“是”就是“氏”,为陶寺族属的确定找到了十分有利的证据。虽然我们现在还不能十分肯定“文(命)是”当中那个“命”在陶罐上存在,但是,考虑到古人对帝王姓氏的尊重以及当时姓氏不可能复杂化(比如,那时不可能有“百家姓”)的特殊情况,尤其是在一个相对广泛的地域不可能有相互不认识的、不知道有否亲族关系的同姓人家的情况的前提下,笔者认为一个“文”字也足以说明这个扁壶与大禹家族有直接的关系。在我们一直认为尚没有找到夏文字的情况下,仅有的两个与“夏文字”直接相关的字竟然与大禹的别号有三分之二的相关度,这是十分说明问题的。从另一个角度来看,当时的文字普及程度一定相当有限,能够写出不次于甲骨文、楚简文字水平的“文”字和具有相当熟练度、具有行书特征的“是”字的人,一定不是一个简单的“知识分子”,他必定是一个皇家御用的“知识分子”。

因此,陶寺扁壶文字对于夏文化起源于晋南说来说,是一个比其他出土文物更为具有说服力的证据。反之,其他发现对于陶寺扁壶为大禹家族用品说提供了辅助性的证据,因为它们无不显示陶寺文化的“王者”特征。

(三) 其他可能性

这里讲“其他可能性”,不是对自己结论的一种怀疑或否定,而是指与本文结论可以兼容的某些其他可能性。在距今3950-4550年这个为时长达600年的时间段中,陶寺文化可以分为早、中、晚三期,与大禹有关的历史处于晚期。因此,在大禹以前这里的历史是什么样子的?学者们对此也有不同的猜测。

王文清早在上世纪八十年代就撰文指出,陶寺遗存可能是陶唐文化遗存,也就是说,陶寺文化可能与帝尧的时代有关。他认为,陶寺遗存的地望、年代和陶唐氏的地望、年代基本相符[10]。作者从多方面对此进行了论证,现在看来,在同一个地望、600年的时间里,如果说禹的祖先也曾经生活在这里,当然毫不过分。

潘继安最近在《考古与文物》发表一篇题为《陶寺遗址为皇帝及帝喾之都考》,文章以“尧都平阳”说为标的,列出多种“证据”对其进行否定,并从多方面论证陶寺遗存为皇帝及帝喾之都。[11] 按照《中国历史演变长卷图示》[12]的标示,从黄帝到禹之间,也不过历时400年左右,根据《大戴礼记•帝系》的世系关系推算,时间更短,因此笔者以为,重要的不是争论陶寺遗存到底属于黄帝、帝喾、尧、舜还是禹,而应该致力于分清哪一期的哪些文物属于这些帝王当中的哪一位所在的时代。

(四) 结论

在认识了陶寺扁壶上的“是”字的基础上,笔者结合传世文献的记载,认为该扁壶上的字应该是“文(命)是”,即大禹的别(谥)号“文命氏”;在此基础上,结合其他学者的夏文化始于晋南说,认为其他考古发现和扁壶上的文字支持这一观点。不仅如此,各种关系在时间和地点上也是出奇地互相吻合,这实在是难能可贵。通过这样的论证,我们可以知道许多传世文献关于黄帝、尧、舜、禹的记载是可信的。本研究对于进一步确定夏商周历史纪年有促进作用,对于确定上古中国文化的发源地有很大的积极意义。

[1]詹子庆:《夏史与夏代文明》,上海科学技术文献出版社2007年4月第1版,第61-71页

[2]郑若葵:《解字说文》,四川出版集团•四川人民出版社2004年1月第1版,第82页

[3]王连成:《也谈古汉语系词的产生和发展》,简帛研究网站(http://www.jianbo.org)2007年7月17日

[4]黄怀信主撰;孔立德、周海生参撰:《大戴礼记汇校集注》下,三秦出版社2005年1月第1版,第777-806页

[5]同[1],第12页

[6]朱乃诚:《中国文明起源研究》,福建人民出版社2006年1月第1版,第10页

[7]苏秉琦:《谈“晋文化”考古》,《文物与考古论集》,文物出版社,1987年

[8]刘起釪:《由夏族原居地纵论夏文化始于晋南》,《华夏文明》第一集,北京大学出版社1987年版,第18-52页

[9]高炜:《试论陶寺遗址和陶寺类型龙山文化》,《华夏文明》第一集,北京大学出版社1987年版,第59页

[10]王文清:《陶寺遗存可能是陶唐氏文化遗存》,华夏文明》第一集,北京大学出版社1987年版,第106-123页

[11]潘继安:《陶寺遗址为皇帝及帝喾之都考》,《考古与文物》2007年第1期,第56-61页

[12]张伯镇编著:《中国历史演变长卷图示》,成都地图出版社2005年10月第1版,第3页

[2007年6月24日16:53初稿]