关键词:秦书八体 虫书 鸟虫书 花体字 手写体

“虫书”之名始见于许慎《说文序》:“自尔秦书有八体:一曰大篆,二曰小篆,三曰刻符,四曰虫书,五曰摹印,六曰署书,七曰殳书,八曰隶书”[1]。然而,对于虫书的具体所指、用途、命名原因等问题,许慎未做展开说明。同时,《说文序》所记秦书八体之后的新莽六书中,又有“鸟虫书”一体,于是后世注家皆将“虫书”等同于“鸟虫书”,并以具体的“鸟虫”之形来理解虫书,从而将虫书当成了一种“花体字”。如颜师古《汉志》注:“虫书,谓像虫鸟之形,所以书幡信也。”[2]徐锴注《说文》:“虫书即鸟书,以书幡信。首像鸟形,即下云鸟虫书是也”。[3]更有学者从文字学方面调和秦书八体之“虫书”与新莽六书之“鸟虫书”名称不相统一的矛盾,认为“虫书”之名与“鸟虫书”无异。如《说文》段注:“上文曰虫书,此曰鸟虫书,谓其或像鸟,或像虫,鸟亦称羽虫也”[4]。特别是近世以来,以鸟、虫等为装饰手法的大量春秋战国青铜器及两汉玺印、瓦当等的出土,在提升了人们对虫书关注度的同时,也进一步强化了虫书为“花体字”的传统观念。“虫书为花体字”之说为当代学者所普遍接受,郭沫若、吕思勉、容庚、陈梦家、唐兰、丛文俊、陈昭容等均主此说。

启功最先提出了“虫书与带有小曲线装饰或鸟形装饰以及接近鸟状的花体字似非同类”的观点,首次将“虫书”与春秋战国直至两汉的“花体字”区别开来,但他同时认为虫书是篆书手写体的别名,则又为一偏。嗣后李学勤根据汉《张掖都尉棨信》的字体特征,初步推测虫书可能就是线条屈曲蜿蜒的手写体:“《说文序》称秦书八体,四曰虫书;新莽六书,六曰鸟虫书,所以书幡信也。新莽与这件棨信的时代是相近的。所谓鸟书,是在字的笔画间附加鸟形,研习文字的人比较熟悉。至于什么是虫书,则至今尚无定论。这件棨信上的字体,似乎是故作蜿蜒,是否就是专门用来书写幡信的虫书,这个有趣的问题有待深入研究。”[5]李学勤的推测颇具启发性,只是他将新莽六书中的鸟虫书析分为“鸟书”与“虫书”两种不同书体,显然有失公允(有悖于新莽六书的“六体”数目)。

是“花体字”还是一种“手写体”,这是研究秦书八体之虫书名实首先要解决的核心问题。

有学者对史书中所载书体之名进行过专门统计,总量多达三百余种。[6]这三百余种书体,绝大多数都异于我们习见的篆、隶、楷、行、草五体书的一般形态,如金鹊书、玉文书、鹄头书、日书、龟文书、凤书、麒麟书、云书、仙人书、列书、真文书、花草隶、钟鼓隶、龙虎篆等,或结构新奇,或笔法独特,极富装饰意味。徐坚《初学记》卷二十一《文字第三·叙事》:“萧子良《古今篆隶文体》有藁书、楷书、蓬书、悬针书、垂露书、飞白书、填书、奠书、鸟书、虎爪书、偃波书、鹤头书、象形篆、尚方大篆、凤鸟书、科斗书、虫书、龙虎书、仙人书、芝英书、十二时书、倒薤书、象书、麒麟书、金错书、蚊脚书,凡数十种,皆出于六义八体之书,而因事生变者也”[7]。对于这些“出于六义八体,因事生变”的特殊书体,六朝以前人们多以各自风格独立命名,隋之后统一归纳,名之为“杂体书”,今人多谓之“花体字”。

今所见汉以前花体字可按时间划分为两大系:春秋战国一系与两汉一系。

春秋战国一系。春秋战国花体字主要嵌错在一些青铜器上,尤以兵器、乐器、酒器为多。仅就目前所见装饰有花体字的青铜器数量而言,长江中下游地区的东南各国,尤其是吴、楚、越三国,花体字的应用最为频繁,风格也最具代表性。楚国的有《楚王孙渔戈》、《楚王酓璋戈》、《楚王酓肯盘》等。其中,《楚王酓璋戈》以鸟、虫二物为装饰,结字布白大开大合,繁简、疏密对比强烈,美化效果明显(见图一)。《楚王酓肯盘》线条盘曲回绕,屈卷自如,局部的个别肥笔被无数大致均匀的细线串联了起来,极富装饰效果;越国的有《越王勾践剑》、《越王者旨于赐剑》、《越王州句剑》等。其中,《越王勾践剑》鸟、虫二物同铭,全铭八字,三字饰以鸟首,一字饰以鸟足,一字饰以双鸟,其余为虫形(见图二);吴国的有《王子于戈》、《吴王光道戈》、《攻(吾)王光戈》等。其中,《王子于戈》凤、龙、虫三物同铭,铭文共七字,两字饰以龙,两字饰以凤,三字饰以虫(见图三)。龙、凤、鸟、虫是春秋战国一系花体字的主要装饰物象。

图一 图二 图三

两汉一系。今所见两汉期间装饰有花体字的器物类型较之先秦丰富,主要有印章、瓦当、铜镜、铜壶等。其中,印章大约有四百余方,是研究汉代花体字的重要资料,如《苏意印》、《潘刚私印》、《武意印》等。这些花体字印文,线条起止处往往勾勒出鸟的首、尾之形,一些简单的线条通常又会被刻成鱼形,如《苏意》、《武意》二印“意”之上点(见图四)。也有的印文,线条虽不作鸟、鱼之形,但盘曲回绕,藉以填满整个印面,如《潘刚私印》(见图五)。汉代瓦当上的花体字在装饰手法上更可谓是登峰造极,极尽变化之能事,如《永受嘉福瓦当》,文字线条既似蔓草,又如祥云,华美流动,轻柔飘逸(见图六);《千秋万岁瓦当》,“千”字完全处理成一展翅的鸟形,其首笔为鸟首,中横为两翼,中竖下部左右两边各增三点,似鸟翼张开,这一处理手法使瓦当的整体画面立时活跃了起来(见图七)。装饰有花体字的汉镜也不在少数,汉镜镜背一般是将图案花纹与花体字相结合,如《常富贵,安乐用镜》,凡十二字,均饰以鸟形,并且每个鸟形都装饰在文字的上半部分,受镜面空间限制,镜文字形均趋正方,而单字上部的鸟形装饰又恰恰可以将这种单调的正方体势打破,同时又与外围的图案花纹遥相呼应,浑然一体(见图八)。1972年,满城汉墓出土了两个铜壶,铜壶铭文堪称花体字的典范:铭文线条的起笔与转折处均附加了许多像是鸟头的图案,所有线条都处理成了回环曲折的双线,且略作舒卷,形似夔龙,整体画面动感十足(见图九)。

图四 图五 图六 图七

图八 图九

郭沫若说:“东周而后,书史之性质变而为文饰。如钟之铭多韵语,以规整之款式镂刻于器表,其字体亦多作波磔而有意求工。……凡此均于审美意识之下所施之文饰也,其效用与花纹同。”[8]所谓“书史”就是指文字的书记功能,是对先秦一般情况下文字书写的性质界定;所谓“文饰”就是把文字当成一种装饰载体,是对先秦龙、凤、鸟、虫书等花体字的性质界定。郭沫若所言之“书史”与“文饰”,可以看成是对所有历史时期“一般情况下的文字书写”与“花体字”,二者之间不同性质功用的高度概括。

“花体字”与“一般情况下的文字书写”,在表现手法及文字的识读性方面存在明显的差异。

作为“一般情况下的文字书写”,主要都是运用毛笔一次挥运成形,没有重复性和逆转性,不作反复修改与涂抹,并尽可能的在快速简便的书写中实现文字传播交流的工具功能,这种文字通常被称之为“手写体”,这种表现手法又通常被称之为文字的“书写性”。而“花体字”则是把文字当成了一种装饰纹样、一种图案。为了实现其装饰效果,花体字大量采用了添加、省简、嵌入、夸张、变形等手法,这些手法在性质上与文字的书写性是完全背离的,属于典型的“工艺制作”范畴。诚如徐锴《说文系传》中所说的“(花体字)随事立制,同于图画,非文字之常”。[9]书写性与工艺制作的不同,是作为“一般情况下的文字书写”与“花体字”在表现手法方面的主要区别。

文字作为一种传播交流的工具,“识读性”是其基本功能。文字的识读性,是基于文字线条与结构,均是作为一种大众共识的抽象符号为基本前提,而得以实现的。作为“一般情况下的文字书写”,其美观性、艺术性的追求,归根结底都是对这些抽象符号在保持其大众共识前提下的再加工。而“花体字”则是作为一种形同图画的“文饰”而存在的,其识读性虽然不能说没有,但也已经完全退居到了次要的地位。花体字为了实现其装饰效果而大量采用的添加、嵌入、夸张、变形等手法,实际上都是对文字识读性的颠覆、变乱与弱化,如果抛开它的美化装饰功能,单就文字的识读性而言,我们甚至可以说,花体字是对文字形体的肆意变形,甚至是虚妄捏造,目为“天书”也未尝不可。观历史上的一切花体字,难辨难识,是其共同的属性。文字识读性的强弱或有无,是作为“一般情况下的文字书写”与“花体字”的又一主要不同之处。

明确了“花体字”与“一般情况下文字书写”在表现手法与文字识读性方面的不同,对于我们正确理解虫书之名实由来意义重大。

许慎《说文序》:

《尉律》:学僮十七以上,始试,讽籀书九千字,乃得为史。又以八体(秦书八体)试之,郡移太史并课,最者以为尚书史。[10]

班固《汉志》:

汉兴,萧何草律,亦著其法,曰:太史试学僮,能讽书九千字以上,乃得为史。又以六体(实为八体)试之,课最者以为尚书、御史,史书令史。[11]

“张家山汉简”《史律》:

试史学僮以十五篇,能讽书五千字以上,乃得为史。又以八体试之,郡移其八体课大史,大史诵课。取最一人以为其县令史,殿者勿以为史。三岁壹并课,取最一人以为其尚书卒史。[12]

秦书八体是将来为史者的史学僮必须掌握的专业技能,相应的也就是说虫书的作者是史官。

《后汉书·蔡邕传》载:

又尚方工技之作,鸿都篇赋之文,可且消息,以示惟忧。《诗》云:“畏天之怒,不敢戏豫”,天戒诚不可戏也。[13]

这是蔡邕上书灵帝罢黜鸿都门学中的话。“尚方工技之作,鸿都篇赋之文”是蔡邕上书要求灵帝罢黜的内容。此处的“鸿都篇赋之文”比较容易理解,就是指一般的辞赋文学。那么“尚方工技之作”如何解释呢?这就涉及到鸿都门学中诸生所擅长的专业技能。《后汉书·蔡邕传》载:“初,帝好学,自造《皇羲篇》五十章,因引诸生能为文赋者,本颇以经学相招,后诸为尺牍及工书鸟篆者,皆加引招,遂至数十人。”[14]《后汉书·阳球传》也载阳球奏罢鸿都门学曰:“或献赋一篇,或鸟篆盈简,而位升郎中,形图丹青。……愿罢鸿都之选,以消天下之谤。”[15]可见,“辞赋”与“鸟篆”是鸿都门学诸生的专擅。以此与蔡邕的“尚方工技之作,鸿都篇赋之文”相对照,可知所谓的“尚方工技之作”就是指的“鸟篆”。相应的,也就是说“尚方工技”是鸟篆的作者。同时,从阳球“形图丹青”的描述来看,这种鸟篆不可能是指“一般情况下文字书写”,而是指“花体字”——所谓“图”,是指用绘画的方法所表现出来的形象。如梁庾元威《论书》曰:“齐末王融图古今杂体,有六十四书。”[16]再如孙过庭《书谱》中批评花体字为“乍图真于率尔,或写瑞于当年,巧涉丹青,工亏翰墨,异夫楷式。”[17]这些都说明了花体字类于图画。

按容庚、李学勤的理解,“所谓鸟书,是在字的笔画间附加鸟形”[18],则“鸟篆”只是“装饰性花体字”中的一类。那么,《后汉书·蔡邕传》所载的“尚方工技之作”,是否就只能说明鸿都门学中诸生所擅长的鸟篆其应有的作者是尚方工技,而其它类型花体字的作者或许就另有其人了?

“尚方”是战国至两汉期间隶属少府,为皇家作器的中央直属机构,《后汉书·百官志》曰:“尚方令一人,六百石。本注曰:掌上手工作御刀剑诸好器物”[19]。按《史记·绛侯周勃世家》“条侯子为父买工官尚方甲楯五百被可以葬者。”司马贞索隐:“工官即尚方之工,所作物属尚方,故云工官尚方。”[20]《庄子·渔父》:“工技不巧,贡职不美。”[21]据此可知,“工官尚方”即蔡邕所说的“尚方工技”,是隶属“尚方”的皇家器物的制作者。今所见两汉尚方器物不在少数,尤以铜镜为多,铜镜铭文开头有“尚方作竟真大好”、“尚方作竟大毋伤”等内容,均为“装饰性花体字”。这些镜文花体字形态各异,装饰手法多样,装饰物象也不拘泥于单一鸟形,此足证尚方工技所作花体字非狭义的“鸟篆”一类。蔡邕之所以引《诗》:“畏天之怒,不敢戏豫,天戒诚不可戏也”来规劝灵帝,无非就是说工书花体字只是尚方工技的业务职能,帝王及士人参与有辱国体,易招天谴。

《礼记·王制》:“凡执技以事上者:祝、史、射、御、医、卜及百工。凡执技以事上者,不贰事,不移官,出乡不与士齿”[22]。与先秦相比,秦汉时期“工技”的职守与地位并没有发生根本性的变化——“工技”作为国家特殊的一种资源财富,同样处于严格地控制之下,不能迁居,不能改行它业。从现在所能见到的汉以前不同历史时期花体字风格类型来分析,我们也可以得出花体字的作者只能是这种处于相对封闭状态下的“工技”阶层。

丛文俊《中国书法史·先秦秦代卷》中说:“它们(春秋战国装饰性金文)的书写、刻铸、模制工艺自成系统,其书体及作品风格均来自工匠系统内部的传承,包括世守其业的父子兄弟相传、或师徒相传的字样和设计草本,故能独立于知识阶层笔下的书体演进之外,超然于文字考课制度之外,表现为滞后与稳定,变化而多装饰,颇具特色”,“从春秋战国开始,装饰书体即成为工匠题铭的一个重要方面。器主均为王公贵族,由兼善书画的工匠精心设计,铸后施以嵌错工艺,取金银为饰,使题铭富丽堂皇。西汉中山靖王刘胜墓出土的两件铜壶,凤纹书与战国以来的漆绘图案大体相同,表明工匠所用纹样之传承的一致性”[23]。另外我们将先秦花体字与两汉的相对照,也可以发现汉以前历代装饰性花体字风格的一脉相承。如战国时期楚国的《搏武钟》,“搏”字右上部的鸟首,与汉《武意印》中的“武”字,二者在美化装饰手法上几乎完全一样;再如,战国时期越国的《奇字剑》,其铭文线条与汉印《曹嫥》的文字装饰手法也很相象。先秦与两汉之间的器物图案与文字装饰手法的惊人一致,说明了这种装饰性花体字的作者只能是处于相对封闭行业状态下的工匠阶层,而不是与文字演变如影随形、与时俱进的史官。

史官与工技自古以来就是不同职守的两个群体,史官用笔在写字,而工技则是用规具在设计字。杨树达《积微居小学述林》云:“以字形考之,工象曲尺之形,盖即曲尺也”[24]。“工”由最先的曲尺又引申为使用曲尺、圆规之类的工匠,如《论语·卫灵公》的“工欲善其事,必先利其器”[25]。秦书八体之虫书的作者是史官而非工匠,客观上也即说明了这种书体不可能是装饰性花体字。

前已论,花体字的主要功用为文饰,不重在识读,如果秦书八体之虫书的用途与此不符,则可证明这种书体非装饰性花体字。

有关秦书八体之虫书的用途,《说文序》中未作交代,不过,我们可以通过新莽六书的相关记载推理得知。

首先,我们分析一下新莽六书的作者。秦书八体是将来为史者的史学僮必须掌握的专业技能,史官是秦书八体的作者。那么,新莽六书的情况又当如何,其作者又是哪个阶层?《说文序》载“新莽六书”曰:

及亡新居摄,使大司空甄丰等校文书之部,自以为应制作,颇改定古文。时有六书:一曰古文,孔子壁中书也。二曰奇字,即古文而异者也。三曰篆书,即小篆。秦始皇帝使下杜人程邈所作也。四曰佐书,即秦隶书。五曰缪篆,所以摹印也。六曰鸟虫书,所以书幡信也。[26]

也就是说,新莽六书是甄丰“校文书部”产生的,此“校文书部”之“文书”,也即点出了新莽六书的作者。按“文书”即指官方的公文,《史记·李斯列传》:“明法度,定律令,皆以始皇起。同文书。治离宫别馆,周遍天下。”[27]汉王充《论衡·别通》:“萧何入秦,收拾文书。汉所以能制九州者,文书之力也。”[28]史官是政府文书的责任者,相应的也就是说新莽六书的作者也是史官。

知道了新莽六书的作者,让我们再来看一下新莽六书之中用来“书幡信”的书体之名。以往学者大都将秦书八体之“虫书”等同于新莽六书之“鸟虫书”,并将鸟虫书之名析分为具体的“鸟”、“虫”之形,来理解秦书八体之虫书,其实这种做法有待商榷。

有关新莽六书的内容,许慎《说文序》、班固《汉志》及荀悦《汉纪》均有记载。《说文序》:

时有六书:一曰古文,孔子壁中书也。二曰奇字,即古文而异者也。三曰篆书,即小篆。秦始皇帝使下杜人程邈所作也。四曰佐书,即秦隶书。五曰缪篆,所以摹印也。六曰鸟虫书,所以书幡信也。[29]

《汉志》:

六体者,古文﹑奇字﹑篆书﹑隶书﹑缪篆﹑虫书,皆所以通知古今文字,摹印章书幡信也。[30]

《汉纪》:

书有六体,谓古文、奇字、篆书、隶书、(缪篆)、虫书也。[31]

同是东汉人,对于新莽六书中用之于书幡信的书体,许慎名之为“鸟虫书”,而班固与荀悦则名之为“虫书”。“虫书”与“鸟虫书”孰是孰非,仅就此三处记载本身是无法做出确切判断的,而将秦书八体之虫书等同于《说文序》所载新莽六书之鸟虫书,并将鸟虫书之名析分为“鸟”、“虫”二物来理解秦书八体之虫书,则无异于承认《说文序》所记之“鸟虫书”为是,而无视《汉志》与《汉纪》所载“虫书”的存在,这种做法非只方法论上有误,并且是一种非常冒险的行为。因为“虫书”与“鸟虫书”虽仅一字之差,然性质却会发生根本变化:虫书可以理解为一种线条具有抽象虫体之态的手写体(下文详论),而鸟虫书之“鸟”却无法与手写体抽象的线条及结构形态发生联系,只能理解为是一种花体字。容庚、李学勤等前辈学者之所以肯定“鸟书”为“笔画间附加鸟形”之说,而纠结于“虫书”之名实,主要原因也在于此。既然鸟虫书只能是指花体字,按前文所论,那么它的作者也只能是工匠,这显然与新莽六书的作者(为史官)无法统一起来。单单就此而言,《说文序》言新莽六书中用来“书幡信”的书体为“鸟虫书”,是非常令人怀疑的。我们与其相信许慎的“鸟虫书”,倒不如相信同为东汉人的班固与荀悦二家的“虫书”为是。

从用途上来说,新莽六书中用来“书幡信”的书体也不可能是指装饰性花体字。崔豹《古今注》:“信幡,古之徽号也,所以题表官号,以为符信,故谓之信幡也。”[32]“徽号”古语曰“徽帜”,按《周礼·司常》注,“徽帜,旌旗之细也”[33],《说文》“旙,幅胡也”,徐铉曰:“胡,幅之下垂者也”[34],也就是说信幡是旌旗的一种,是用于悬挂的长条形旗子。信幡的这一形制特征,决定了它与同样作为凭信的符、印等的不同——幡信用于悬挂展示。王念孙《读书杂志·管子十》:“徽织即徽识。”[35]所谓“识”也就是让人辨识,而所辨识者也只能是指信幡上的文字内容。如作为幡信之一种的“明旌”,其功用《礼记·檀弓下》中有过专门记载:“铭,明旌也。以死者为不可别已,故以其旗识之”[36]。

前文已述,花体字等同“天书”,其主要功能不在于识读,而在于美化装饰,难辨难识是花体字的共性特征,倘若用花体字来书写幡信,那么作为异于其它符信的悬挂展示功能,也就无法得以实现了。故此,我们说作为用来书幡信的书体不可能是花体字,相应的也就再次证明了新莽六书中用来书幡信的书体之名只可能是“虫书”,而不会是“鸟虫书”。

从《周礼·司常》及《礼记·檀弓》等的记载来看,“幡信制度”由来已久。《管子·事语》:“农夫寒耕暑耘,力归于上,女勤于缉绩徽帜,功归于府者,非怨民心伤民意也。”[37]“女勤于缉绩徽帜”说明了信幡是先秦时代应用广泛的一种凭信形式。没有任何记载说明秦及汉初之时曾经废除过“幡信制度”,加之秦书八体之虫书又与新莽六书中用来书幡信的书体之名相同,故此,我们就有充分的理由说,秦书八体中的虫书也是专门用来书幡信的。况且,《说文序》载“三曰刻符,四曰虫书,五曰摹印”,三种书体次第排列,“刻符”是符上的文字,符是一种凭信,“摹印”是用于印章上的文字,印章也是一种凭信,作为两种凭信书体之间的“虫书”,它最大的可能也是一种凭信。与新莽六书中用来书幡信的书体非花体字同理,秦书八体中用来书幡信的虫书也不可能是指花体字。

虫书的作者是史官,花体字的作者则是工匠,虫书的作用是书幡信,书幡信的书体不可能是花体字。两方面结合起来,足以充分说明秦书八体之虫书非装饰性花体字。况且,虫书既然被列入秦书八体,必然是当时的一种秦文常用类型,如果这种文字是指装饰性花体字,那么就无法解释在先秦非秦地及秦之后花体字大量面世的今天,仍旧未见一例秦花体字的现象。

与金石铭文不同,用于书写幡信的材料为绢帛,绢帛易腐,保存不易,故秦及汉初幡信无传。现在所能见到的最早的幡信是自上世纪五十年代以来,甘肃一地所出土的西汉晚期至东汉中期的一件棨信与三件明旌。透过这四件幡信实物,我们基本能够窥得有关秦书八体之虫书相对具体的风格特征。

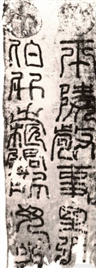

《张掖都尉棨信》,1973年甘肃居延考古队在居延肩水金关遗制发现,该棨信为红色织物,长21厘米,宽16厘米,墨书“张掖都尉棨信”六字,字径在10厘米左右。李学勤对该棨信有过专门论述:“棨信,《说文》称为綮,说:綮,……一曰徽帜,信也,綮、棨通用字,因棨信用帛制,所以也写做从系的綮。……作为徽帜信的棨信,也就是幡信,或者叫信幡。《古今注》:‘信幡,古之徽号也,所以题表官号,以为符信,故谓之信幡也。’据此,第一,棨信即信幡,是古之徽号,即一种旌旗。第二,信幡上题有官号。第三,信幡的作用是作为符信。”[38]《张掖都尉棨信》文字为篆书,体势纵长,线条粗细大致均匀,且多做曲屈扭动之状,与秦《泰山刻石》一类风格略有不同(见图十)。

图十 图十一 图十二

上世纪五十年代末,在甘肃武威磨嘴子汉墓群中,相继发现了三件西汉晚期至东汉中期的用墨或朱砂书写在丝麻一类材料上的“明旌”。“明旌”是竖在灵柩前标志死者官职和姓名的幡信,多用绛帛粉书。按汉以前丧礼制度,品官题写曰“某官某公之柩”,士或平民则称“显考显妣”。甘肃所出土的三件明旌皆标“某某某之柩”,故其也应当是由供职于官方的史官来书写的,不能简单的把它们看成是一般民用之物。

第一件是1959年从磨嘴子第四号墓出土的,年代约在东汉初期至中期。现藏于中国历史博物馆,明旌长206厘米,宽45厘米,是一件红色麻线织成的布,上有墨书“姑藏西乡阉导里壶子梁之(柩)”(见图十一)。该铭旌字形较大,字径在15厘米至18厘米左右,篆书,体势纵长,“乡”字垂脚伸长尤为明显,“子”字线条屈曲婉转之态甚于《张掖都尉棨信》。

第二件是1959年在磨嘴子二十二号汉墓出土的绢织明旌,年代约在西汉晚期,现藏于甘肃博物馆,长220厘米,宽37厘米。上书“姑藏渠门里张 之柩”,篆书,字径约15厘米,线条略显方硬,应当是受同时期隶书影响的结果,其中“姑”、“柩”二字线条屈曲回绕明显。

第三件也是1959年从磨嘴子23号墓出土的,年代约在东汉初期,现藏于甘肃省博物馆,绢织物,长115厘米,宽38厘米,篆书两行,书“平陵敬事里张伯升之柩,过所毋哭”,文字线条屈曲婉转,犹若蝮虫,其中“毋”字最为明显(见图十二)。

《张掖都尉棨信》所反映出的体势纵长,线条屈曲回绕,且没有明显粗细变化的书写风格,均不同程度的存在于三件明旌之中。故此,我们说《张掖都尉棨信》所反映出的这种篆书书写风格,基本能够代表西汉中晚期以来幡信书体的总体特征。笔者分析,秦及汉初用来书幡信的虫书,其风格也应大致如此。首先,作为官方特殊应用功能的幡信,只可能是选取作为官方正体的篆书来书写;幡信作为一种特殊用途的信物,倘若如“马王堆帛书”《阴阳五行篇》般,以篆书的一般手写体——科斗文来表达,则显得过于草率,故其文字如秦《泰山刻石》、《阳陵虎符》般选取粗细基本一致的线条来书写;幡信字体线条轻微的扭动和适度的屈曲回绕,其原因可作如此解释:启功说“我们只要看那些颂功刻石,笔画圆匀,绝非不经加工的手写原样”[39]。不经过描摹与修饰,直接在丝麻上书写出圆匀一律的线条,并不是一件很容易的事情,有篆书书写经验者可以明显的体会到,书写《泰山刻石》、《峄山刻石》一类圆匀一律的篆书,要比书写《张掖都尉棨信》一类略带屈曲变化的困难得多。故此,幡信线条虽大致均匀而又屈曲蜿蜒,形如蝮虫;幡信书体多体势纵长,与秦《泰山刻石》一类所谓标准小篆结构纵展,宽高比例趋于黄金分割的书写一理,原因就是这种风格能够满足幡信庄重、严谨、美观的实用要求。